Grecia: viaggio nella classicità

La cultura greca è un intreccio complesso. Un sistema di città-stato a propria volta fondatrici di altre città-colonie. Un dedalo di sistemi di governo: tirannia, oligarchia, repubblica. Un intricato crocevia di arte, filosofia, pensiero, libertà e schiavitù, amore e guerra. La Grecia è razionalità e superstizione, terrena carnalità e sublime metafisica. Valori quasi impalpabili, ma fondamentali, ai quali anche le legioni romane si sono inchinate. Per ritrovare queste sensazioni è sufficiente intraprendere un entusiasmante viaggio archeologico che raccoglie il meglio della classicità, un crescendo di emozioni fatto di divinità, eroi, uomini e donne che ancora oggi, a oltre duemila anni di distanza, ci raccontano la loro splendida avventura, nata su un fazzoletto di terra proteso nell'Egeo, le cui acque hanno ingentilito le correnti dell'intero Mediterraneo.

Testo e foto di Cristiano Pinotti

Testo e foto di Cristiano Pinotti

Atene

Tappa principe di questa nostra ricerca è Atene. Un nome che è storia, filosofia, arte. Atene, oggi è una megalopoli inquinata, soffocata da un traffico rumoroso e irritante, dal quale una benevola mano divina fa emergere alcune delle più grandiose creazioni del passato. Tutti gli occhi guardano in alto. La collina dell'Acropoli è l'apoteosi della bellezza greca di quel V secolo - prima di Cristo, ovviamente - che ancora oggi ci incanta con la sua ricerca della perfezione, con la sua quasi totale assenza di colore, unico, fatale tributo pagato al trascorrere dei secoli. Già, perché questa spettacolare bellezza in candido marmo, al tempo di Pericle e Fidia era invece un tripudio di colore: triglifi, metope, statue variopinte facevano brillare, in mille tonalità, la passione ateniese per l'arte.

Da lontano non se ne percepisce l'immensità, ma appena ci si trova al cospetto dell'Acropoli si viene quasi sopraffatti. Nei pressi dei Propilei, il grandioso ingresso all'intero complesso, ecco una delle più eleganti costruzioni dell'Acropoli, il tempio di Atena Nike (vittoriosa) eretto in piena guerra del Peloponneso. Realizzato in marmo pentelico, presenta quattro raffinate colonne ioniche sul fronte e sul retro dell'edificio. Attore protagonista dell'intera scena è però il capolavoro di Ictino e Callicrate: il Partenone. Quello che vediamo oggi, purtroppo, è quanto rimane dopo le folate di stupidità umana che videro il loro apice nel cannoneggiamento cui l'Acropoli fu sottoposta da parte di un generale veneziano. Ma stendiamo un velo pietoso sulla genialità che, da sempre, connota ogni azione militare e godiamoci questo prodigio della scienza architettonica e matematica.

Ogni singolo elemento, costruito in proporzione di 9 a 4, contribuisce a creare la ricercata perfezione classica che, per raggiungere l'ideale armonia in un edificio di queste proporzioni sfrutta al meglio anche una serie di correzioni ottiche finalizzate a contrastare le distorsioni prospettiche. Impressionante lo stilobate di 70 per 30 metri, sviluppato in colonne doriche, che al suo interno nascondeva la statua, realizzata dal grande Fidia, della dea protettrice della città: Atena. Una statua di 12 metri, in avorio e oro, di cui oggi rimane solo una mediocre copia in scala ridotta, conservata al Museo Archeologico Nazionale.

Poco distante dal Partenone ecco un altro capolavoro: l'Eretteo che, con la sua inusuale pianta i cui volumi, su piani differenti, rispettano la sacralità del luogo e i dislivelli rocciosi dell'Acropoli, testimonia l'incredibile applicazione dell'arte ionica in una struttura complessa, attenta alla morfologia del terreno e rispettosa della simbologia sacra. Gli occhi vengono attratti dalla loggetta sostenuta dalle Cariatidi (si tratta di copie, le originali si trovano nel museo), ma è l'intero complesso, che la leggenda vuole sorto sul luogo in cui il tridente di Poseidone fece zampillare una sorgente di acqua salmastra, a lasciare senza parole. Il suo significato simbolico, con l'immancabile ulivo, erede di quello donato da Atena, è un intrecciarsi di culti antichi e diversi.

Un tour dell’Acropoli non può dirsi completo senza una visita all'omonimo Museo. La moderna struttura in vetro, acciaio e cemento, opera degli architetti Tschumi e Fotiadi, occupa una superficie di 14.000 metri quadri su tre livelli. Le gallerie espositive ospitano migliaia di opere tra le quali Korai, parti dei fregi del Partenone e degli altri edifici di culto, statue e le quattro cariatidi del portico sud dell’Eretteo.

Centro sociale, politico e commerciale dell'antica Atene, l'Agorà è il luogo in cui si “esercitava la democrazia”, dove fu condannato Socrate e dove si perpetrava l'ostracismo. A partire dal 600 a.C., quest'area fu abbellita da una ricca serie di monumenti che comprendevano templi, altari, edifici commerciali e di governo, odeon… Oggi, dagli imponenti resti si eleva la ricostruzione della Stoà di Attalo, un raffinato edificio a porticato coperto, che ospita il museo dell'Agorà (monete, giocattoli, sandali, vasi, un orologio idraulico per misurare la lunghezza dei discorsi, statue, regoli e gli ostraca, i famosi cocci sui quali si scriveva il nome del cittadino ateniese che si desiderava mandare in esilio). Tra gli edifici meglio conservati: il possente tempio dorico detto Theséion.

Assolutamente da non mancare le spettacolari collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Atene. Disposte in ordine cronologico, le sale del museo offrono il più completo panorama della storia dell'arte greca. Un'impressionante corsa che dal periodo neolitico attraversa tutte le espressioni artistiche dell'ellenismo. Innumerevoli i capolavori: gli ori di Micene (coppe, anelli, sigilli, maschere mortuarie) tra i quali spicca la leggendaria Maschera di Agamennone, le meravigliose collezioni ceramiche, quelle scultoree, tra le quali possiamo citare l'Efebo di Anticitera, Afrodite e Pan, l'Efebo di Maratona, il Fantino di Artemisso, Poseidone; e poi ancora gioielli, affreschi (celebri quelli di Thira), armi, anfore e le sculture rinvenute nel Keramicon (il cimitero della città).

L'Attica

La bellezza dell'Attica non risiede però solo in Atene, ma anche in coste scoscese battute dal vento, in isolati lembi di storia antica e semplici luoghi della memoria, che il mito ha consacrato all'immortalità. Uno scorcio di assoluta bellezza. Le quindici, superstiti, colonne del tempio di Poseidone sono un inno alla poesia, all'arte, all'uomo e alla natura. Poste sullo sperone roccioso di Capo Sunio, a picco sul mare Egeo, le bianche colonne doriche, da venticinque secoli, diffondono nel cielo del tramonto le loro preghiere e gli aneliti di Lord Byron, il poeta inglese che, per primo, vi incise la propria firma.

Nei pressi della moderna Vravrona, si elevano i resti del celebre santuario di Brauron dedicato ad Artemide, dea protettrice delle gestanti e degli animali. Del grande complesso si possono scorgere le fondazioni del tempio, della casa sacra e diverse colonne del cosiddetto “portico delle Orse”, nel quale fanciulle comprese tra i cinque e i dieci anni eseguivano la danza dell'orsa. Interessante anche il museo che espone parecchi reperti dell'area.

42 chilometri e 195 metri separano Atene dalla piana di Maratona. Dal 490 a.C. questa è la distanza per eccellenza, la corsa che portò Filippide ad annunciare, a una città incredula, una storica vittoria. In effetti, la lotta tra ateniesi e persiani appare come la biblica disfida tra Davide e Golia. Diecimila opliti comandati da Milziade, opposti a venticinquemila guerrieri alla cui testa c'è Dario, uno dei più grandi re di Persia. Ma il miracolo avviene e le perdite ateniesi sono ridotte al minimo: 192 uomini le cui ceneri, ancora oggi, sono conservate da un immenso tumulo sepolcrale, alto 10 metri.

Delfi

Lasciamo l'Attica per dirigerci a nord, verso uno dei luoghi più sacri dell'antica Grecia: il Parnaso, il monte della Focile, dimora di Apollo e delle muse. Venerato come dio del sole, astro scorrazzato per il mondo sul carro trainato dai cavalli Piròo, Eto, Eòo e Flegonte, Apollo era anche il dio della musica e della poesia. Celebrato in ogni parte della Grecia, il culto di Apollo viveva il suo massimo splendore a Delfi, località che i greci consideravano centro dell'universo. A pochi chilometri dal mare, tra distese di ulivi, tagliate da un'unica strada serpeggiante per il Parnaso, si apre lo spettacolare scenario del santuario di Apollo. Le rovine, imponenti, consentono di immaginare quale meraviglia dovesse mostrarsi nell'epoca d'oro del santuario (dall'VIII sec. a.C. sino all'arrivo dei romani).

Lungo la via sacra, la stessa che i turisti percorrono durante la visita, era un susseguirsi di statue e tesori (piccoli tempi edificati dalle polis per ospitare le offerte dei cittadini), fino a giungere al grande tempio di Apollo. Di sicuro interesse, oltre alla suggestione che si percepisce in un luogo la cui sacralità pare intatta anche dopo millenni, il Tesoro degli Ateniesi, costruito dopo la vittoria di Maratona, il teatro, con la sua spettacolare cavea ottimamente conservata, e lo stadio. Quest'ultimo, posto sulla sommità del sito archeologico è uno degli stadi meglio conservati di tutta la Grecia, poteva ospitare migliaia di spettatori che gremivano le sue alte gradinate specialmente in occasione dei Giochi Pitici.

Da non perdere anche la Fonte Castalda, nelle cui acque si purificavano atleti e pellegrini; e il Gymnasium utilizzato per gli allenamenti degli atleti e per l'insegnamento dei poeti e dei filosofi di Delfi. Il museo archeologico di Delfi conserva splendidi reperti: una copia del V secolo a.C. del cosiddetto Omphalos, la pietra avvolta nella sacra rete di lana che ricorda come Delfi fosse l'ombelico del mondo; la grandiosa Sfinge di Naxos; il conturbante auriga in bronzo; il Daoco in marmo rosato di Paros; la colonna votiva con tre Kòrai danzanti; le pesanti forme dei koùroi Cheobi e Bitone. Al di là della strada, in posizione alquanto suggestiva, sorge infine il santuario di Atena Pronaia, con il suo misterioso Tholos circolare risalente al IV secolo a.C.

Il Peloponneso

Troppo facile la Grecia delle isole. Basse case di calce abbacinante, sospese nel blu dell’Egeo, dove la natura e l’uomo si sono accordati per creare un luogo perfetto per il turismo. Bellissimo, d’accordo, ma la Grecia autentica, la culla della nostra civiltà, dall’Attica ci porta sulle arse colline del Peloponneso. Un paesaggio di brulla bellezza, dove le pietre antiche raccontano una storia di millenni; dove le cavee risuonano della parole di Euripide; dove negli occhi e nel cuore di chi osserva, la storia si confonde con la leggenda; dove gli eroi di Omero riemergono dalla polvere intrisa del sangue del mito, e la scienza archeologica moderna si interseca con la spontaneità e l’entusiasmo di Heinrich Schliemann, nel suo appassionato bacio sulla bocca della Maschera di Agamennone.

Il Peloponneso è tutto questo, e va visitato con l’ausilio di un’ottima guida capace di far comprendere maestosità e bellezza anche di fronte a pochi ruderi sparsi per terra. Una regione da visitare con una sorta di confusione storico-mitologica, solo così, infatti, se ne potrà apprezzare il vero valore, si potranno collegare miti, eventi storici, riti sacri, tragedie che hanno plasmato l’aurea leggenda di queste colline protese nel Mediterraneo, culla della civiltà micenea. Mito principe del Peloponneso è la leggenda di Pelope, sfortunato figlio di Tantalo, ucciso dal padre e dato in pasto agli Dei per mettere alla prova la loro chiaroveggenza. Resuscitato da Ermes divenne il primo re della terra che da lui prende il nome. Un’ultima avvertenza. Per la relativa vicinanza da Atene abbiamo scelto di iniziare il nostro tour in Argolide, sullo stretto di Corinto e di terminarlo lungo la costa occidentale ad Olimpia. Inoltre, per lo specifico taglio archeologico del nostro racconto, non verranno citate località meravigliose come Nauplia, Monemvasia, i monasteri di Mystras o la Penisola di Mani, che meritano altrettanta attenzione.

Argolide

Ecco la prima meta del nostro viaggio: l’Argolide. Una piccola penisola alle origini di una delle più spettacolari civiltà della storia. La cultura micenea è nata tra questi due bracci di mare. Il Golfo Saronico e quello di Nauplia sono lì a due passi. Ma non importa. Qui attraggono le pietre, l’arte e la letteratura. Qui si respira l’odore, acre e intenso, della guerra di Troia. Qui, anche il turista più distratto non potrà non ricordare le pagine della storia più bella mai raccontata dall’umanità. Ed eccole le città dell’argolide: Argo, Micene, Tirinto, Corinto, Epidauro. Racchiuse in pochi chilometri, pronte a riconsegnarci emozioni, che il tempo non ha saputo scalfire.

Gli scavi dell’agorà di Corinto sono grandiosi. L’assetto cittadino, di impronta romana, comprende l’odeion, che poteva contenere circa 3.000 spettatori; il teatro, originario del V secolo ma rivisto in epoca romana al fine di ospitare battaglie navali; tempietti, botteghe, propilei, fontane, terme e templi. Tra questi spicca il Tempio di Apollo, databile alla metà del VI secolo a.C., del quale sopravvivono sette colonne doriche. Bellissimo il museo, dove spiccano gli splendidi mosaici romani risalenti al II secolo d.C. e una ricca collezione di vasi. Per avvolgere con un solo sguardo la città antica, è interessante salire all’Acrocorinto, la fortezza che domina il paesaggio.

Per comprendere la struttura di Argo, una delle più antiche città del vecchio continente, è interessante cominciare la visita dall’alto: dal suo Kastro che domina la città moderna e gli scavi. Da qui si può distinguere appieno l’agorà dominata dal teatro che, datato IV-III a.C., poteva ospitare circa 20.000 spettatori. Interessante anche il museo archeologico con reperti provenienti non solo da Argo, ma anche dalla vicina Lerna, dove Eracle uccise la mitica Idra, il serpente a nove teste. Nei pressi di Honikas, a pochi chilometri, i resti dell’imponente tempio dedicato ad Hera, dove i guerrieri achei giurarono fedeltà ad Agamennone, nell’imminenza di salpare alla volta di Troia.

In questa terra, Omero non ci abbandona mai. Ecco infatti Tirinto “dalle possenti mura”. Una poderosa cinta muraria lunga 700 metri che raggiungeva uno spessore di 8 e che, in periodo arcaico, elevava la città da una palude di acqua salata. I ciclopici blocchi in pietra introducono a un vasto palazzo, visibile nelle fondazioni, a sua volta difeso da grandi mura interne.

Il pezzo forte della Grecia omerica risiede nella “Micene ricca d’oro”, la città di Agamennone, rinvenuta da Heinrich Schliemann nel 1874. La città è probabilmente il più alto capolavoro urbanistico dell’età micenea. Arroccata su un’altura che domina la piana circostante Micene è racchiusa da mura ciclopiche nelle quali si apre un’icona del mondo arcaico: la Porta dei Leoni. In prossimità della porta, in cui si possono ancora scorgere i fori per fissare i battenti andati perduti, ecco il Circolo A delle tombe reali (XIII secolo a.C.), che comprende numerose tombe a pozzo. Qui Schliemann ritrovò ben 19 scheletri e i magnifici tesori in oro, oggi conservati al museo archeologico di Atene.

Ai lati della necropoli reale si stendono le case di Micene in cui sono state rinvenute numerose tavolette con iscrizioni in Lineare B. Sulla sommità, un tempo circondato da case e botteghe artigiane, ecco il fulcro cittadino, il Palazzo Reale, di cui restano le fondazioni. Fuori dalle mura, il Circolo B delle Tombe Reali (XVII secolo a.C.) e le due tombe più interessanti: il Tesoro di Atreo e quello di Clitemnestra. Si tratta di due incredibili tombe a tholos, risalenti al XIV-XIII secolo a.C., che attraverso un lungo dromos (nel caso del Tesoro di Atreo è lungo circa 36 metri) conducono a una vasta camera mortuaria a cupola. Entrambe le attribuzioni (Atreo e Clitemnestra) in tutta probabilità risentono delle continue suggestioni omeriche che permeano l’intera area archeologica. Ma queste fantasie schliemanniane non fanno altro che aggiungere splendore a splendore.

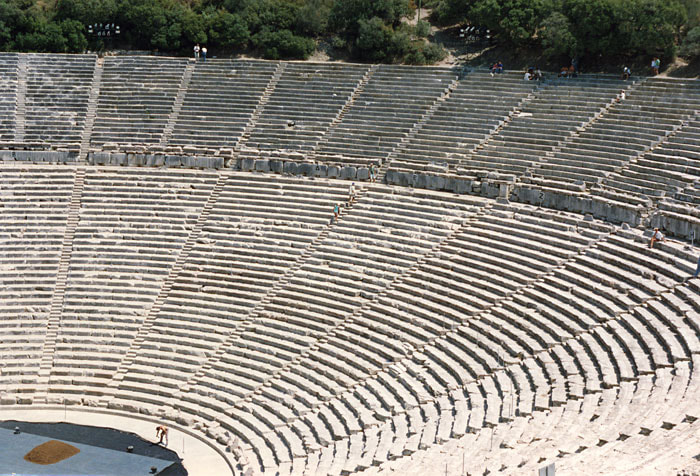

Prima di lasciare l'Argolide ci attende il santuario di Asclepio di Epidauro, uno dei più importanti luoghi di culto dell’antica Grecia. Oggi la sua fama è totalmente adombrata da una meraviglia: il teatro. Scavato nelle pendici di una collina intatta sotto l’aspetto ambientale, il teatro di Policleto il giovane è una cavea di 55 ordini di gradini, delle quali le prime 34 file risalgono al IV secolo a.C., mentre le 21 file più elevate si devono all’intervento romano. Eccezionale l’acustica: dalla sommità della cavea si possono infatti ascoltare alla perfezione conversazioni, a toni assolutamente normali, tenute nell’orchestra. Il museo, oltre a interessanti ricostruzioni, conserva una collezione di strumenti chirurgici di epoca romana, riferibili al culto di Asclepio.

Arcadia

Entriamo nel cuore dell'Arcadia, in un paesaggio brullo cotto dal sole dell’estate. Facciamo il nostro ingresso nella più classista e affascinante delle città dell’antica Grecia: Sparta. Un nome che, da solo, evoca battaglia, barbare usanze per forgiare il corpo e lo spirito degli spartiati, la classe eletta, quella votata al governo e alla guerra. Sparta è anche un ricordo scolastico, che vive nella sua perenne lotta con Atene, e dove Sparta, suo malgrado, risulta sempre la città meno simpatica. La città di Menelao, così ricca di storia e dell’intramontabile sacrificio di Leonida alle Termopili, oggi rischia di deludere non poco. L’anonima cittadina moderna fa il paio con scavi di modeste dimensioni, che non riescono a infondere la potenza di questa antica città/stato. Davvero interessante, invece, il suo museo archeologico, che conserva maschere teatrali, bassorilievi, una testa in marmo di un guerriero (forse proprio dello stesso Leonida) e una ricca collezione di mosaici romani.

Ai margini dei classici tour turistici, nel cuore delle aspre montagne del sud, ecco un sito, ancora in fase di scavo, che permette di comprendere qualcosa dell’architettura militare dell’età classica, che al suo aspetto più famoso, fatto di arte e filosofia, contrappone, infatti, infiniti scontri bellici tra polis in perenne conflitto. Gli scavi di Messene hanno riportato alla luce 9 km di mura cittadine con scopo chiaramente difensivo, che racchiudono un’ampia area sormontata dall’acropoli edificata sul monte Ithomi.

Più a sud, nella penisola di Messene, nascosto da fitte piantagioni d’olivo, un nuovo tuffo nel mito. La reggia del re di Pilo ci riapre le pagine omeriche. Tra le sue rovine, che comprendono ingresso, corpo di guardia, archivio (in cui vennero ritrovate preziose tavolette in lineare B), cortile, sala del trono, bagno e via dicendo, riecheggia ancora l’ansia di Telemaco, nella disperata ricerca del padre Ulisse. Per ammirare i migliori reperti rinvenuti nel Palazzo di Nestore, tra i quali alcuni frammenti d’affresco, può essere interessante far visita al museo archeologico della vicina Chora.

Risaliamo a nord nel nostro percorso di avvicinamento ad Olimpia e, in un’area montuosa e completamente isolato, incontriamo il Tempio di Basse o Vasses, purtroppo ancora oggi in fase di restauro. Capolavoro dell’architettura di tutti i tempi, è attribuito ad Ictino, uno degli artefici del Partenone ateniese, che in questo luogo sperduto ha eretto un tempio dorico esastilo (con sei colonne sul fronte) a pianta periptera (la cella è circondata da una fila ininterrotta di colonne) di incredibile bellezza, dichiarato, a ragione, patrimonio dell’umanità.

Tra l’alveo dell’Alfeios e del Kladeos sorge Olimpia, non un semplice sito archeologico, ma un mito nel mito. Olimpia è la nascita dello sport e al contempo un grande santuario che riusciva a imporre la sua “tregua sacra” su tutti i popoli greci. Olimpia, che il mito - ancora lui - vuole costruita da Eracle; nasconde la propria origine nelle pieghe delle vicende micenee. Poi, ecco una data: il 776 a.C. secondo il nostro calendario, l’anno in cui si svolsero i primi giochi olimpici, l’anno su cui si fonda la cultura dorica e dell’intera Ellade. Olimpia non fu mai una città nel vero senso del termine, era un grande santuario dedicato agli dei e allo sport, in cui i vincitori nella corsa, pugilato, pancrazio, pentatlon, o nella corsa di bighe e quadrighe, venivano premiati con una corona d’ulivo. Al suo fascino non resistettero neppure gli imperatori romani. Su tutti Augusto, Nerone e Adriano.

Olimpia raggiunse il proprio massimo splendore in epoca classica (V-IV sec a.C.) e il suo lento declino coincise con il lungo periodo di dominazione romana. Proprio un imperatore, Teodosio, ne decretò la fine, proibendo i giochi “pagani” nel 393 d.C. Terremoti, incendi ed esondazioni la seppellirono sotto oltre tre metri di terra, sino agli scavi del primo Ottocento. Oggi le rovine sono proprio tali. Un’immensa distesa di tamburi e colonne disseminate su una vasta area in cui è difficilissimo orientarsi. Si può solo immaginare la grandiosità del tempio di Zeus, con la sua famosa statua di Fidia; quello di Era; oppure l’esedra di Erode Attico; o ancora la palestra.

Ma tra queste immense rovine, l’attenzione di tutti viene calamitata da un modesto passaggio a volta: il corridoio che conduce allo stadio. Senza tribune fisse, ad eccezione di una gradinata riservata ai giudici, la pista, una polverosa distesa di terra battuta, misura esattamente 192,27 metri (1 stadio, appunto) e vi si possono ancora scorgere la linea di partenza e il cippo d’arrivo. Non c’è altro. Ma questo stadio primordiale provoca emozioni intense e non è raro osservare qualche moderno emulo cimentarsi in una corsa che profuma di storia.

Di tutt’altro tenore il museo del sito archeologico. Nelle sue sale è conservata la decorazione del tempio di Zeus: due frontoni e dodici metope di assoluta bellezza. Da non perdere il famoso elmo miceneo, il gruppo fittile che ritrae Zeus mentre rapisce Ganimede, la Nike (vittoria alata) di Peonio e l’Ermes che reca in braccio Dioniso bambino, attribuita a Prassitele, oltre, ovviamente, i numerosi attrezzi sportivi utilizzati dagli atleti di duemila anni fa.

Le Meteore

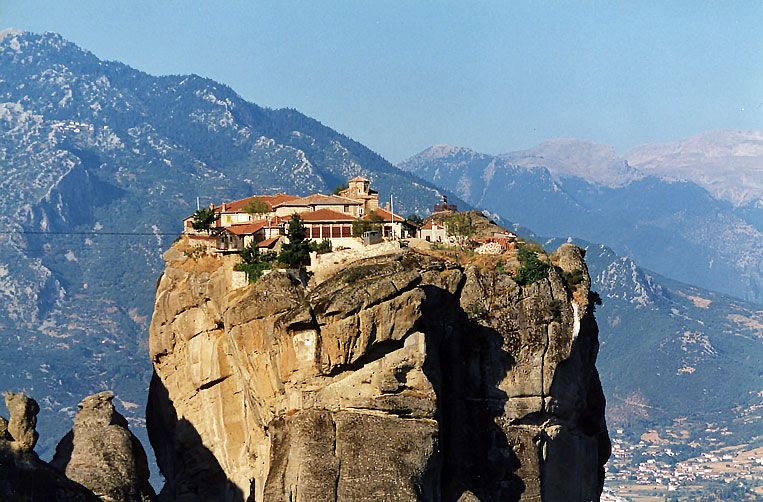

Sospese in aria, tra la terra e il cielo. Le rocce di Meteora sono un luogo dello spirito, dove si percepisce il senso mistico del monachesimo e dell’ortodossia, in cui il turismo deve entrare in punta di piedi, consapevole di penetrare un palpabile velo di sacralità. Avvicinarsi alle Meteore non è percorrere un semplice itinerario turistico, è un autentico tuffo in una spiritualità antica, legata alle più profonde e radicate tradizioni della terra greca e dell’ortodossia orientale.

Per molti aspetti è un ritorno al medioevo, agli esordi di quel monachesimo che tanta parte ha avuto nella nostra storia, ma del quale, girando per l’Europa, a fatica se ne scorgono le tracce. In questo luogo, invece, la fede e la sacralità dei gesti e delle parole permea ogni singola pietra. Le Meteore, intendiamoci subito, non sono un sacrario di anacronistici bacchettoni, e al contempo, non è un posto per turisti chiassoni. E’ uno spazio dedicato alla fede, al sacro, al silenzio e alla meditazione. A tutti quegli aspetti che molti occidentali delusi dal secolarismo della chiesa ricercano nelle religiosità esotiche, ignari che, da sempre, sono parte vitale della nostra storia.

Le Meteore sono anche un fenomeno geologico tra i più belli e spettacolari: un gruppo di rocce grigie, levigate, che si innalzano austere dall'immensità della piana della Tessaglia. Avvicinarsi ad esse è stupore e incredulità che, a poco a poco, ascoltando il silenzio e osservando le movenze senza tempo dei monaci, si trasforma nell'emozione dell’assoluto. Non importa che si creda nel Dio di questi monaci, quello che serve per amare questi luoghi sono un cuore e una mente aperta. Proprio per queste sue peculiari caratteristiche consigliamo di visitarle nelle prime ore del mattino, oppure verso il tramonto, periodi in cui la maggior parte dei turisti si attarda tra le botteghe di Kalambaka.

Attualmente sono sei i monasteri abitati: Agios Stefanos, Agia Triada, Gran Meteora, Varlaam, Roussanou e Agios Nikolaos, ma nei secoli passati queste aspre rocce contavano altri quindici complessi monastici, ora disabitati, pressoché in rovina e non facili da visitare. Guardandosi intorno con attenzione, mentre si percorre l’unica strada che parte e ritorna a Kalambaka, se ne possono facilmente scorgere le rovine. La vista di questi eremi permette di comprendere quali privazioni comportasse la scelta monastica, il rifiuto del mondo, per dedicarsi esclusivamente alla ricerca spirituale. Tutti i monasteri che compongono il nostro itinerario sono invece facilmente accessibili, ma antiche incisioni e l’austera presenza di reti, argani e carrucole permette di comprendere come l’isolamento di questi eremi fosse quasi totale e come il contatto con il mondo esterno avvenisse esclusivamente attraverso l’utilizzo di sistemi arcaici e assolutamente precari.

Il monastero di Santo Stefano (Agios Stefanos), che risale al 1192, ospita il Katholikon, l’edificio sacro centrale dedicato a San Caralambo, e la semplice struttura in legno dell’antica Santo Stefano. Il Katholikon, e non poteva essere altrimenti, è un’imponente pianta a croce greca che ricorda le chiese del Monte Athos. Innalzato alla fine del Settecento non è affrescato, ma possiede un ciborio in legno intarsiato di elevato valore, al pari della Cortina che presenta temi naturalistici intrecciati a figure di Santi e alla rappresentazione dell’Ultima Cena. Davvero suggestiva la piccola chiesa di Santo Stefano, decorata di affreschi cinquecenteschi. Il monastero si completa con la foresteria, il cortile, le celle dei monaci e il refettorio.

Salendo 140 gradini scolpiti nella roccia si giunge al monastero della Santissima Trinità (Agia Triada), il cui Katholikon, che risale al 1476, pur di dimensioni contenute, conserva pregevoli icone e un vasto ciclo di affreschi ispirati alla storia, ai dogmi e alla liturgia della Chiesa ortodossa. Proprio all'ingresso del monastero, una rotonda scavata nella roccia costituisce la cappella di San Giovanni Battista, mentre il complesso monastico si completa con le celle, il refettorio, la cucina e due cisterne.

Sulla roccia più alta, a 613 metri sul livello del mare, sorge il monastero della Trasfigurazione, la Grande Meteora. Una serie di oscuri corridoi e piccoli scalini scavati nella roccia viva, conducono all'antica torre con l’argano, al forno e ad alcune celle, ma il vero spettacolo di Gran Meteora è il Katholikon, l’imponente chiesa al centro del complesso. Autentico capolavoro dell’architettura bizantina, risale alla fine del Trecento e venne completamente affrescato nel secolo successivo.

La chiesa è stata poi arricchita con la navata, che risale al Cinquecento, e con la Cortina in legno intarsiato, del 1791. Bellissime le icone della Cortina, il trono episcopale in legno con figure in madreperla e i due leggii lignei con intarsi in madreperla e avorio. Di assoluto valore artistico il ciclo di affreschi. Gran Meteora vanta altre tre chiese: SS. Costantino ed Elena, S. Atanasio e S. Giovanni Battista. Il grande refettorio è stato trasformato in un museo e attualmente custodisce croci, icone, paramenti sacri, miniature, sigilli… Alle spalle del refettorio si trova l’ospedale.

Il monastero di Ognissanti, risalente al 1350, deve il proprio nome al monaco Varlaam, che qui costruì alcune celle e una chiesa, dopo aver conquistato la propria posizione ascetica attraverso un complesso, e traballante, sistema di impalcature fissate su travi incastrate nella parete rocciosa. Più avanti queste furono sostituite da scale a corda e da un argano a fune che, dondolando nel vuoto, issava i temerari visitatori sino a 373 metri di altezza.

Oggi Varlaam è comodamente raggiungibile in poco meno di 200 gradini, che risalgono agli anni Venti del Novecento. Il Katholikon è una pianta greca con cupola e 4 colonne, riccamente affrescato con figure plastiche che presentano repentini contrasti di luce e ombra. Con tutta probabilità gli affreschi della navata sono opera di Franco Katelano, uno dei più importanti agiografi del XVI secolo, impegnato anche sul Monte Athos. Oltre al Katholikon si possono ammirare la cappella dei Tre Gerarchi, anch’essa affrescata, il refettorio, l’ospedale, l’ospizio e la cappella dei Santi Cosma e Damiano. Moltissime le reliquie conservate: crocefissi, icone, paramenti sacri, manoscritti, codici miniati.

Roussanou è posto su un picco assolutamente verticale, un’aspra e ripida roccia che mette le vertigini e che, fino al 1897, era collegata al mondo esclusivamente attraverso una serie di scale a corda. La sua fondazione risale al 1288. Il Katholikon è dedicato alla Trasfigurazione di Cristo e presenta tre absidi riccamente affrescati. La Cortina è in legno dorato, mentre l’inginocchiatoio della Vergine presenta pregevoli decorazioni in madreperla.

Il monastero di San Nicola (Agios Nikolaos), posto su uno stretto sperone roccioso, si sviluppa in senso verticale, con la chiesa e il refettorio al primo piano, sovrastate dalle celle monacali poste al piano superiore. Il Katholikon è lungo e stretto e segue l’andamento stesso della roccia. Il nartece, rispetto alla totalità dell’edificio appare sproporzionatamente ampio. Data l’impossibilità di lasciare spazio a un cortile, il nartece svolgeva, infatti, anche la funzione di luogo di ritrovo per i 10 monaci che potevano abitare il complesso. Gli affreschi sono del più grande artista greco del XVI secolo, il monaco Theofanis Strelitzas da Creta, che ha rappresentato i dogmi e la liturgia ortodossa con grande vivacità ed espressività artistica.

Foto Gallery

Tappa principe di questa nostra ricerca è Atene. Un nome che è storia, filosofia, arte. Atene, oggi è una megalopoli inquinata, soffocata da un traffico rumoroso e irritante, dal quale una benevola mano divina fa emergere alcune delle più grandiose creazioni del passato. Tutti gli occhi guardano in alto. La collina dell'Acropoli è l'apoteosi della bellezza greca di quel V secolo - prima di Cristo, ovviamente - che ancora oggi ci incanta con la sua ricerca della perfezione, con la sua quasi totale assenza di colore, unico, fatale tributo pagato al trascorrere dei secoli. Già, perché questa spettacolare bellezza in candido marmo, al tempo di Pericle e Fidia era invece un tripudio di colore: triglifi, metope, statue variopinte facevano brillare, in mille tonalità, la passione ateniese per l'arte.

Da lontano non se ne percepisce l'immensità, ma appena ci si trova al cospetto dell'Acropoli si viene quasi sopraffatti. Nei pressi dei Propilei, il grandioso ingresso all'intero complesso, ecco una delle più eleganti costruzioni dell'Acropoli, il tempio di Atena Nike (vittoriosa) eretto in piena guerra del Peloponneso. Realizzato in marmo pentelico, presenta quattro raffinate colonne ioniche sul fronte e sul retro dell'edificio. Attore protagonista dell'intera scena è però il capolavoro di Ictino e Callicrate: il Partenone. Quello che vediamo oggi, purtroppo, è quanto rimane dopo le folate di stupidità umana che videro il loro apice nel cannoneggiamento cui l'Acropoli fu sottoposta da parte di un generale veneziano. Ma stendiamo un velo pietoso sulla genialità che, da sempre, connota ogni azione militare e godiamoci questo prodigio della scienza architettonica e matematica.

Ogni singolo elemento, costruito in proporzione di 9 a 4, contribuisce a creare la ricercata perfezione classica che, per raggiungere l'ideale armonia in un edificio di queste proporzioni sfrutta al meglio anche una serie di correzioni ottiche finalizzate a contrastare le distorsioni prospettiche. Impressionante lo stilobate di 70 per 30 metri, sviluppato in colonne doriche, che al suo interno nascondeva la statua, realizzata dal grande Fidia, della dea protettrice della città: Atena. Una statua di 12 metri, in avorio e oro, di cui oggi rimane solo una mediocre copia in scala ridotta, conservata al Museo Archeologico Nazionale.

Poco distante dal Partenone ecco un altro capolavoro: l'Eretteo che, con la sua inusuale pianta i cui volumi, su piani differenti, rispettano la sacralità del luogo e i dislivelli rocciosi dell'Acropoli, testimonia l'incredibile applicazione dell'arte ionica in una struttura complessa, attenta alla morfologia del terreno e rispettosa della simbologia sacra. Gli occhi vengono attratti dalla loggetta sostenuta dalle Cariatidi (si tratta di copie, le originali si trovano nel museo), ma è l'intero complesso, che la leggenda vuole sorto sul luogo in cui il tridente di Poseidone fece zampillare una sorgente di acqua salmastra, a lasciare senza parole. Il suo significato simbolico, con l'immancabile ulivo, erede di quello donato da Atena, è un intrecciarsi di culti antichi e diversi.

Un tour dell’Acropoli non può dirsi completo senza una visita all'omonimo Museo. La moderna struttura in vetro, acciaio e cemento, opera degli architetti Tschumi e Fotiadi, occupa una superficie di 14.000 metri quadri su tre livelli. Le gallerie espositive ospitano migliaia di opere tra le quali Korai, parti dei fregi del Partenone e degli altri edifici di culto, statue e le quattro cariatidi del portico sud dell’Eretteo.

Centro sociale, politico e commerciale dell'antica Atene, l'Agorà è il luogo in cui si “esercitava la democrazia”, dove fu condannato Socrate e dove si perpetrava l'ostracismo. A partire dal 600 a.C., quest'area fu abbellita da una ricca serie di monumenti che comprendevano templi, altari, edifici commerciali e di governo, odeon… Oggi, dagli imponenti resti si eleva la ricostruzione della Stoà di Attalo, un raffinato edificio a porticato coperto, che ospita il museo dell'Agorà (monete, giocattoli, sandali, vasi, un orologio idraulico per misurare la lunghezza dei discorsi, statue, regoli e gli ostraca, i famosi cocci sui quali si scriveva il nome del cittadino ateniese che si desiderava mandare in esilio). Tra gli edifici meglio conservati: il possente tempio dorico detto Theséion.

Assolutamente da non mancare le spettacolari collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Atene. Disposte in ordine cronologico, le sale del museo offrono il più completo panorama della storia dell'arte greca. Un'impressionante corsa che dal periodo neolitico attraversa tutte le espressioni artistiche dell'ellenismo. Innumerevoli i capolavori: gli ori di Micene (coppe, anelli, sigilli, maschere mortuarie) tra i quali spicca la leggendaria Maschera di Agamennone, le meravigliose collezioni ceramiche, quelle scultoree, tra le quali possiamo citare l'Efebo di Anticitera, Afrodite e Pan, l'Efebo di Maratona, il Fantino di Artemisso, Poseidone; e poi ancora gioielli, affreschi (celebri quelli di Thira), armi, anfore e le sculture rinvenute nel Keramicon (il cimitero della città).

L'Attica

La bellezza dell'Attica non risiede però solo in Atene, ma anche in coste scoscese battute dal vento, in isolati lembi di storia antica e semplici luoghi della memoria, che il mito ha consacrato all'immortalità. Uno scorcio di assoluta bellezza. Le quindici, superstiti, colonne del tempio di Poseidone sono un inno alla poesia, all'arte, all'uomo e alla natura. Poste sullo sperone roccioso di Capo Sunio, a picco sul mare Egeo, le bianche colonne doriche, da venticinque secoli, diffondono nel cielo del tramonto le loro preghiere e gli aneliti di Lord Byron, il poeta inglese che, per primo, vi incise la propria firma.

Nei pressi della moderna Vravrona, si elevano i resti del celebre santuario di Brauron dedicato ad Artemide, dea protettrice delle gestanti e degli animali. Del grande complesso si possono scorgere le fondazioni del tempio, della casa sacra e diverse colonne del cosiddetto “portico delle Orse”, nel quale fanciulle comprese tra i cinque e i dieci anni eseguivano la danza dell'orsa. Interessante anche il museo che espone parecchi reperti dell'area.

42 chilometri e 195 metri separano Atene dalla piana di Maratona. Dal 490 a.C. questa è la distanza per eccellenza, la corsa che portò Filippide ad annunciare, a una città incredula, una storica vittoria. In effetti, la lotta tra ateniesi e persiani appare come la biblica disfida tra Davide e Golia. Diecimila opliti comandati da Milziade, opposti a venticinquemila guerrieri alla cui testa c'è Dario, uno dei più grandi re di Persia. Ma il miracolo avviene e le perdite ateniesi sono ridotte al minimo: 192 uomini le cui ceneri, ancora oggi, sono conservate da un immenso tumulo sepolcrale, alto 10 metri.

Delfi

Lasciamo l'Attica per dirigerci a nord, verso uno dei luoghi più sacri dell'antica Grecia: il Parnaso, il monte della Focile, dimora di Apollo e delle muse. Venerato come dio del sole, astro scorrazzato per il mondo sul carro trainato dai cavalli Piròo, Eto, Eòo e Flegonte, Apollo era anche il dio della musica e della poesia. Celebrato in ogni parte della Grecia, il culto di Apollo viveva il suo massimo splendore a Delfi, località che i greci consideravano centro dell'universo. A pochi chilometri dal mare, tra distese di ulivi, tagliate da un'unica strada serpeggiante per il Parnaso, si apre lo spettacolare scenario del santuario di Apollo. Le rovine, imponenti, consentono di immaginare quale meraviglia dovesse mostrarsi nell'epoca d'oro del santuario (dall'VIII sec. a.C. sino all'arrivo dei romani).

Lungo la via sacra, la stessa che i turisti percorrono durante la visita, era un susseguirsi di statue e tesori (piccoli tempi edificati dalle polis per ospitare le offerte dei cittadini), fino a giungere al grande tempio di Apollo. Di sicuro interesse, oltre alla suggestione che si percepisce in un luogo la cui sacralità pare intatta anche dopo millenni, il Tesoro degli Ateniesi, costruito dopo la vittoria di Maratona, il teatro, con la sua spettacolare cavea ottimamente conservata, e lo stadio. Quest'ultimo, posto sulla sommità del sito archeologico è uno degli stadi meglio conservati di tutta la Grecia, poteva ospitare migliaia di spettatori che gremivano le sue alte gradinate specialmente in occasione dei Giochi Pitici.

Da non perdere anche la Fonte Castalda, nelle cui acque si purificavano atleti e pellegrini; e il Gymnasium utilizzato per gli allenamenti degli atleti e per l'insegnamento dei poeti e dei filosofi di Delfi. Il museo archeologico di Delfi conserva splendidi reperti: una copia del V secolo a.C. del cosiddetto Omphalos, la pietra avvolta nella sacra rete di lana che ricorda come Delfi fosse l'ombelico del mondo; la grandiosa Sfinge di Naxos; il conturbante auriga in bronzo; il Daoco in marmo rosato di Paros; la colonna votiva con tre Kòrai danzanti; le pesanti forme dei koùroi Cheobi e Bitone. Al di là della strada, in posizione alquanto suggestiva, sorge infine il santuario di Atena Pronaia, con il suo misterioso Tholos circolare risalente al IV secolo a.C.

Il Peloponneso

Troppo facile la Grecia delle isole. Basse case di calce abbacinante, sospese nel blu dell’Egeo, dove la natura e l’uomo si sono accordati per creare un luogo perfetto per il turismo. Bellissimo, d’accordo, ma la Grecia autentica, la culla della nostra civiltà, dall’Attica ci porta sulle arse colline del Peloponneso. Un paesaggio di brulla bellezza, dove le pietre antiche raccontano una storia di millenni; dove le cavee risuonano della parole di Euripide; dove negli occhi e nel cuore di chi osserva, la storia si confonde con la leggenda; dove gli eroi di Omero riemergono dalla polvere intrisa del sangue del mito, e la scienza archeologica moderna si interseca con la spontaneità e l’entusiasmo di Heinrich Schliemann, nel suo appassionato bacio sulla bocca della Maschera di Agamennone.

Il Peloponneso è tutto questo, e va visitato con l’ausilio di un’ottima guida capace di far comprendere maestosità e bellezza anche di fronte a pochi ruderi sparsi per terra. Una regione da visitare con una sorta di confusione storico-mitologica, solo così, infatti, se ne potrà apprezzare il vero valore, si potranno collegare miti, eventi storici, riti sacri, tragedie che hanno plasmato l’aurea leggenda di queste colline protese nel Mediterraneo, culla della civiltà micenea. Mito principe del Peloponneso è la leggenda di Pelope, sfortunato figlio di Tantalo, ucciso dal padre e dato in pasto agli Dei per mettere alla prova la loro chiaroveggenza. Resuscitato da Ermes divenne il primo re della terra che da lui prende il nome. Un’ultima avvertenza. Per la relativa vicinanza da Atene abbiamo scelto di iniziare il nostro tour in Argolide, sullo stretto di Corinto e di terminarlo lungo la costa occidentale ad Olimpia. Inoltre, per lo specifico taglio archeologico del nostro racconto, non verranno citate località meravigliose come Nauplia, Monemvasia, i monasteri di Mystras o la Penisola di Mani, che meritano altrettanta attenzione.

Argolide

Ecco la prima meta del nostro viaggio: l’Argolide. Una piccola penisola alle origini di una delle più spettacolari civiltà della storia. La cultura micenea è nata tra questi due bracci di mare. Il Golfo Saronico e quello di Nauplia sono lì a due passi. Ma non importa. Qui attraggono le pietre, l’arte e la letteratura. Qui si respira l’odore, acre e intenso, della guerra di Troia. Qui, anche il turista più distratto non potrà non ricordare le pagine della storia più bella mai raccontata dall’umanità. Ed eccole le città dell’argolide: Argo, Micene, Tirinto, Corinto, Epidauro. Racchiuse in pochi chilometri, pronte a riconsegnarci emozioni, che il tempo non ha saputo scalfire.

Gli scavi dell’agorà di Corinto sono grandiosi. L’assetto cittadino, di impronta romana, comprende l’odeion, che poteva contenere circa 3.000 spettatori; il teatro, originario del V secolo ma rivisto in epoca romana al fine di ospitare battaglie navali; tempietti, botteghe, propilei, fontane, terme e templi. Tra questi spicca il Tempio di Apollo, databile alla metà del VI secolo a.C., del quale sopravvivono sette colonne doriche. Bellissimo il museo, dove spiccano gli splendidi mosaici romani risalenti al II secolo d.C. e una ricca collezione di vasi. Per avvolgere con un solo sguardo la città antica, è interessante salire all’Acrocorinto, la fortezza che domina il paesaggio.

Per comprendere la struttura di Argo, una delle più antiche città del vecchio continente, è interessante cominciare la visita dall’alto: dal suo Kastro che domina la città moderna e gli scavi. Da qui si può distinguere appieno l’agorà dominata dal teatro che, datato IV-III a.C., poteva ospitare circa 20.000 spettatori. Interessante anche il museo archeologico con reperti provenienti non solo da Argo, ma anche dalla vicina Lerna, dove Eracle uccise la mitica Idra, il serpente a nove teste. Nei pressi di Honikas, a pochi chilometri, i resti dell’imponente tempio dedicato ad Hera, dove i guerrieri achei giurarono fedeltà ad Agamennone, nell’imminenza di salpare alla volta di Troia.

In questa terra, Omero non ci abbandona mai. Ecco infatti Tirinto “dalle possenti mura”. Una poderosa cinta muraria lunga 700 metri che raggiungeva uno spessore di 8 e che, in periodo arcaico, elevava la città da una palude di acqua salata. I ciclopici blocchi in pietra introducono a un vasto palazzo, visibile nelle fondazioni, a sua volta difeso da grandi mura interne.

Il pezzo forte della Grecia omerica risiede nella “Micene ricca d’oro”, la città di Agamennone, rinvenuta da Heinrich Schliemann nel 1874. La città è probabilmente il più alto capolavoro urbanistico dell’età micenea. Arroccata su un’altura che domina la piana circostante Micene è racchiusa da mura ciclopiche nelle quali si apre un’icona del mondo arcaico: la Porta dei Leoni. In prossimità della porta, in cui si possono ancora scorgere i fori per fissare i battenti andati perduti, ecco il Circolo A delle tombe reali (XIII secolo a.C.), che comprende numerose tombe a pozzo. Qui Schliemann ritrovò ben 19 scheletri e i magnifici tesori in oro, oggi conservati al museo archeologico di Atene.

Ai lati della necropoli reale si stendono le case di Micene in cui sono state rinvenute numerose tavolette con iscrizioni in Lineare B. Sulla sommità, un tempo circondato da case e botteghe artigiane, ecco il fulcro cittadino, il Palazzo Reale, di cui restano le fondazioni. Fuori dalle mura, il Circolo B delle Tombe Reali (XVII secolo a.C.) e le due tombe più interessanti: il Tesoro di Atreo e quello di Clitemnestra. Si tratta di due incredibili tombe a tholos, risalenti al XIV-XIII secolo a.C., che attraverso un lungo dromos (nel caso del Tesoro di Atreo è lungo circa 36 metri) conducono a una vasta camera mortuaria a cupola. Entrambe le attribuzioni (Atreo e Clitemnestra) in tutta probabilità risentono delle continue suggestioni omeriche che permeano l’intera area archeologica. Ma queste fantasie schliemanniane non fanno altro che aggiungere splendore a splendore.

Prima di lasciare l'Argolide ci attende il santuario di Asclepio di Epidauro, uno dei più importanti luoghi di culto dell’antica Grecia. Oggi la sua fama è totalmente adombrata da una meraviglia: il teatro. Scavato nelle pendici di una collina intatta sotto l’aspetto ambientale, il teatro di Policleto il giovane è una cavea di 55 ordini di gradini, delle quali le prime 34 file risalgono al IV secolo a.C., mentre le 21 file più elevate si devono all’intervento romano. Eccezionale l’acustica: dalla sommità della cavea si possono infatti ascoltare alla perfezione conversazioni, a toni assolutamente normali, tenute nell’orchestra. Il museo, oltre a interessanti ricostruzioni, conserva una collezione di strumenti chirurgici di epoca romana, riferibili al culto di Asclepio.

Arcadia

Entriamo nel cuore dell'Arcadia, in un paesaggio brullo cotto dal sole dell’estate. Facciamo il nostro ingresso nella più classista e affascinante delle città dell’antica Grecia: Sparta. Un nome che, da solo, evoca battaglia, barbare usanze per forgiare il corpo e lo spirito degli spartiati, la classe eletta, quella votata al governo e alla guerra. Sparta è anche un ricordo scolastico, che vive nella sua perenne lotta con Atene, e dove Sparta, suo malgrado, risulta sempre la città meno simpatica. La città di Menelao, così ricca di storia e dell’intramontabile sacrificio di Leonida alle Termopili, oggi rischia di deludere non poco. L’anonima cittadina moderna fa il paio con scavi di modeste dimensioni, che non riescono a infondere la potenza di questa antica città/stato. Davvero interessante, invece, il suo museo archeologico, che conserva maschere teatrali, bassorilievi, una testa in marmo di un guerriero (forse proprio dello stesso Leonida) e una ricca collezione di mosaici romani.

Ai margini dei classici tour turistici, nel cuore delle aspre montagne del sud, ecco un sito, ancora in fase di scavo, che permette di comprendere qualcosa dell’architettura militare dell’età classica, che al suo aspetto più famoso, fatto di arte e filosofia, contrappone, infatti, infiniti scontri bellici tra polis in perenne conflitto. Gli scavi di Messene hanno riportato alla luce 9 km di mura cittadine con scopo chiaramente difensivo, che racchiudono un’ampia area sormontata dall’acropoli edificata sul monte Ithomi.

Più a sud, nella penisola di Messene, nascosto da fitte piantagioni d’olivo, un nuovo tuffo nel mito. La reggia del re di Pilo ci riapre le pagine omeriche. Tra le sue rovine, che comprendono ingresso, corpo di guardia, archivio (in cui vennero ritrovate preziose tavolette in lineare B), cortile, sala del trono, bagno e via dicendo, riecheggia ancora l’ansia di Telemaco, nella disperata ricerca del padre Ulisse. Per ammirare i migliori reperti rinvenuti nel Palazzo di Nestore, tra i quali alcuni frammenti d’affresco, può essere interessante far visita al museo archeologico della vicina Chora.

Risaliamo a nord nel nostro percorso di avvicinamento ad Olimpia e, in un’area montuosa e completamente isolato, incontriamo il Tempio di Basse o Vasses, purtroppo ancora oggi in fase di restauro. Capolavoro dell’architettura di tutti i tempi, è attribuito ad Ictino, uno degli artefici del Partenone ateniese, che in questo luogo sperduto ha eretto un tempio dorico esastilo (con sei colonne sul fronte) a pianta periptera (la cella è circondata da una fila ininterrotta di colonne) di incredibile bellezza, dichiarato, a ragione, patrimonio dell’umanità.

Tra l’alveo dell’Alfeios e del Kladeos sorge Olimpia, non un semplice sito archeologico, ma un mito nel mito. Olimpia è la nascita dello sport e al contempo un grande santuario che riusciva a imporre la sua “tregua sacra” su tutti i popoli greci. Olimpia, che il mito - ancora lui - vuole costruita da Eracle; nasconde la propria origine nelle pieghe delle vicende micenee. Poi, ecco una data: il 776 a.C. secondo il nostro calendario, l’anno in cui si svolsero i primi giochi olimpici, l’anno su cui si fonda la cultura dorica e dell’intera Ellade. Olimpia non fu mai una città nel vero senso del termine, era un grande santuario dedicato agli dei e allo sport, in cui i vincitori nella corsa, pugilato, pancrazio, pentatlon, o nella corsa di bighe e quadrighe, venivano premiati con una corona d’ulivo. Al suo fascino non resistettero neppure gli imperatori romani. Su tutti Augusto, Nerone e Adriano.

Olimpia raggiunse il proprio massimo splendore in epoca classica (V-IV sec a.C.) e il suo lento declino coincise con il lungo periodo di dominazione romana. Proprio un imperatore, Teodosio, ne decretò la fine, proibendo i giochi “pagani” nel 393 d.C. Terremoti, incendi ed esondazioni la seppellirono sotto oltre tre metri di terra, sino agli scavi del primo Ottocento. Oggi le rovine sono proprio tali. Un’immensa distesa di tamburi e colonne disseminate su una vasta area in cui è difficilissimo orientarsi. Si può solo immaginare la grandiosità del tempio di Zeus, con la sua famosa statua di Fidia; quello di Era; oppure l’esedra di Erode Attico; o ancora la palestra.

Ma tra queste immense rovine, l’attenzione di tutti viene calamitata da un modesto passaggio a volta: il corridoio che conduce allo stadio. Senza tribune fisse, ad eccezione di una gradinata riservata ai giudici, la pista, una polverosa distesa di terra battuta, misura esattamente 192,27 metri (1 stadio, appunto) e vi si possono ancora scorgere la linea di partenza e il cippo d’arrivo. Non c’è altro. Ma questo stadio primordiale provoca emozioni intense e non è raro osservare qualche moderno emulo cimentarsi in una corsa che profuma di storia.

Di tutt’altro tenore il museo del sito archeologico. Nelle sue sale è conservata la decorazione del tempio di Zeus: due frontoni e dodici metope di assoluta bellezza. Da non perdere il famoso elmo miceneo, il gruppo fittile che ritrae Zeus mentre rapisce Ganimede, la Nike (vittoria alata) di Peonio e l’Ermes che reca in braccio Dioniso bambino, attribuita a Prassitele, oltre, ovviamente, i numerosi attrezzi sportivi utilizzati dagli atleti di duemila anni fa.

Le Meteore

Sospese in aria, tra la terra e il cielo. Le rocce di Meteora sono un luogo dello spirito, dove si percepisce il senso mistico del monachesimo e dell’ortodossia, in cui il turismo deve entrare in punta di piedi, consapevole di penetrare un palpabile velo di sacralità. Avvicinarsi alle Meteore non è percorrere un semplice itinerario turistico, è un autentico tuffo in una spiritualità antica, legata alle più profonde e radicate tradizioni della terra greca e dell’ortodossia orientale.

Per molti aspetti è un ritorno al medioevo, agli esordi di quel monachesimo che tanta parte ha avuto nella nostra storia, ma del quale, girando per l’Europa, a fatica se ne scorgono le tracce. In questo luogo, invece, la fede e la sacralità dei gesti e delle parole permea ogni singola pietra. Le Meteore, intendiamoci subito, non sono un sacrario di anacronistici bacchettoni, e al contempo, non è un posto per turisti chiassoni. E’ uno spazio dedicato alla fede, al sacro, al silenzio e alla meditazione. A tutti quegli aspetti che molti occidentali delusi dal secolarismo della chiesa ricercano nelle religiosità esotiche, ignari che, da sempre, sono parte vitale della nostra storia.

Le Meteore sono anche un fenomeno geologico tra i più belli e spettacolari: un gruppo di rocce grigie, levigate, che si innalzano austere dall'immensità della piana della Tessaglia. Avvicinarsi ad esse è stupore e incredulità che, a poco a poco, ascoltando il silenzio e osservando le movenze senza tempo dei monaci, si trasforma nell'emozione dell’assoluto. Non importa che si creda nel Dio di questi monaci, quello che serve per amare questi luoghi sono un cuore e una mente aperta. Proprio per queste sue peculiari caratteristiche consigliamo di visitarle nelle prime ore del mattino, oppure verso il tramonto, periodi in cui la maggior parte dei turisti si attarda tra le botteghe di Kalambaka.

Attualmente sono sei i monasteri abitati: Agios Stefanos, Agia Triada, Gran Meteora, Varlaam, Roussanou e Agios Nikolaos, ma nei secoli passati queste aspre rocce contavano altri quindici complessi monastici, ora disabitati, pressoché in rovina e non facili da visitare. Guardandosi intorno con attenzione, mentre si percorre l’unica strada che parte e ritorna a Kalambaka, se ne possono facilmente scorgere le rovine. La vista di questi eremi permette di comprendere quali privazioni comportasse la scelta monastica, il rifiuto del mondo, per dedicarsi esclusivamente alla ricerca spirituale. Tutti i monasteri che compongono il nostro itinerario sono invece facilmente accessibili, ma antiche incisioni e l’austera presenza di reti, argani e carrucole permette di comprendere come l’isolamento di questi eremi fosse quasi totale e come il contatto con il mondo esterno avvenisse esclusivamente attraverso l’utilizzo di sistemi arcaici e assolutamente precari.

Il monastero di Santo Stefano (Agios Stefanos), che risale al 1192, ospita il Katholikon, l’edificio sacro centrale dedicato a San Caralambo, e la semplice struttura in legno dell’antica Santo Stefano. Il Katholikon, e non poteva essere altrimenti, è un’imponente pianta a croce greca che ricorda le chiese del Monte Athos. Innalzato alla fine del Settecento non è affrescato, ma possiede un ciborio in legno intarsiato di elevato valore, al pari della Cortina che presenta temi naturalistici intrecciati a figure di Santi e alla rappresentazione dell’Ultima Cena. Davvero suggestiva la piccola chiesa di Santo Stefano, decorata di affreschi cinquecenteschi. Il monastero si completa con la foresteria, il cortile, le celle dei monaci e il refettorio.

Salendo 140 gradini scolpiti nella roccia si giunge al monastero della Santissima Trinità (Agia Triada), il cui Katholikon, che risale al 1476, pur di dimensioni contenute, conserva pregevoli icone e un vasto ciclo di affreschi ispirati alla storia, ai dogmi e alla liturgia della Chiesa ortodossa. Proprio all'ingresso del monastero, una rotonda scavata nella roccia costituisce la cappella di San Giovanni Battista, mentre il complesso monastico si completa con le celle, il refettorio, la cucina e due cisterne.

Sulla roccia più alta, a 613 metri sul livello del mare, sorge il monastero della Trasfigurazione, la Grande Meteora. Una serie di oscuri corridoi e piccoli scalini scavati nella roccia viva, conducono all'antica torre con l’argano, al forno e ad alcune celle, ma il vero spettacolo di Gran Meteora è il Katholikon, l’imponente chiesa al centro del complesso. Autentico capolavoro dell’architettura bizantina, risale alla fine del Trecento e venne completamente affrescato nel secolo successivo.

La chiesa è stata poi arricchita con la navata, che risale al Cinquecento, e con la Cortina in legno intarsiato, del 1791. Bellissime le icone della Cortina, il trono episcopale in legno con figure in madreperla e i due leggii lignei con intarsi in madreperla e avorio. Di assoluto valore artistico il ciclo di affreschi. Gran Meteora vanta altre tre chiese: SS. Costantino ed Elena, S. Atanasio e S. Giovanni Battista. Il grande refettorio è stato trasformato in un museo e attualmente custodisce croci, icone, paramenti sacri, miniature, sigilli… Alle spalle del refettorio si trova l’ospedale.

Il monastero di Ognissanti, risalente al 1350, deve il proprio nome al monaco Varlaam, che qui costruì alcune celle e una chiesa, dopo aver conquistato la propria posizione ascetica attraverso un complesso, e traballante, sistema di impalcature fissate su travi incastrate nella parete rocciosa. Più avanti queste furono sostituite da scale a corda e da un argano a fune che, dondolando nel vuoto, issava i temerari visitatori sino a 373 metri di altezza.

Oggi Varlaam è comodamente raggiungibile in poco meno di 200 gradini, che risalgono agli anni Venti del Novecento. Il Katholikon è una pianta greca con cupola e 4 colonne, riccamente affrescato con figure plastiche che presentano repentini contrasti di luce e ombra. Con tutta probabilità gli affreschi della navata sono opera di Franco Katelano, uno dei più importanti agiografi del XVI secolo, impegnato anche sul Monte Athos. Oltre al Katholikon si possono ammirare la cappella dei Tre Gerarchi, anch’essa affrescata, il refettorio, l’ospedale, l’ospizio e la cappella dei Santi Cosma e Damiano. Moltissime le reliquie conservate: crocefissi, icone, paramenti sacri, manoscritti, codici miniati.

Roussanou è posto su un picco assolutamente verticale, un’aspra e ripida roccia che mette le vertigini e che, fino al 1897, era collegata al mondo esclusivamente attraverso una serie di scale a corda. La sua fondazione risale al 1288. Il Katholikon è dedicato alla Trasfigurazione di Cristo e presenta tre absidi riccamente affrescati. La Cortina è in legno dorato, mentre l’inginocchiatoio della Vergine presenta pregevoli decorazioni in madreperla.

Il monastero di San Nicola (Agios Nikolaos), posto su uno stretto sperone roccioso, si sviluppa in senso verticale, con la chiesa e il refettorio al primo piano, sovrastate dalle celle monacali poste al piano superiore. Il Katholikon è lungo e stretto e segue l’andamento stesso della roccia. Il nartece, rispetto alla totalità dell’edificio appare sproporzionatamente ampio. Data l’impossibilità di lasciare spazio a un cortile, il nartece svolgeva, infatti, anche la funzione di luogo di ritrovo per i 10 monaci che potevano abitare il complesso. Gli affreschi sono del più grande artista greco del XVI secolo, il monaco Theofanis Strelitzas da Creta, che ha rappresentato i dogmi e la liturgia ortodossa con grande vivacità ed espressività artistica.

Foto Gallery

Informazioni